Von 25. bis 28. Mai 2025 waren wir im Rahmen der Bildungsreise „Bundespolitik live“ in Wien unterwegs. Auf dem Programm standen Gespräche mit Abgeordneten, Besuche zentraler Institutionen sowie politische Stadtspaziergänge. Ziel war es, Politik dort zu erleben, wo sie gemacht wird – direkt vor Ort.

Das Programm unserer Bildungsreise begann am Sonntag, dem 25. Mai, um 17 Uhr mit einem Impulsreferat von Dr. Matthias Kaltenegger. Er sprach über die politischen Trends in Österreich und Europa in den letzten acht Jahrzehnten. Während früher in Österreich das Parteibuch eine zentrale Rolle spielte und die politische Landschaft von zwei dominanten Parteien geprägt war, erleben wir heute eine zunehmende Pluralisierung der politischen Kräfteverhältnisse – das ist eine Angleichung an europäische Verhältnisse. Das liegt auch darin begründet, dass die Parteimitgliedschaft nicht länger von zentraler Bedeutung ist.

Im Anschluss an den Vortrag ließen wir den Abend bei einem gemeinsamen Abendessen im Gasthaus Rebhuhn ausklingen.

Politischer Stadtspaziergang – Teil 1

Der Montag, 26. Mai, begann mit dem ersten Teil eines politischen Stadtspaziergangs. Unter der Leitung von Dr. Karl Heinz starteten wir am Schwedenplatz beim Denkmal vor dem Leopold-Figl-Haus. Dort erinnert das Mahnmal „Niemals Vergessen“ an die Opfer der Gestapo.

An dieser Stelle stand einst das Hotel Metropol, in dem die Gestapo Verhöre, Folterungen und Morde durchführte. Das Mahnmal besteht aus acht Blöcken aus Mauthausener Granit. Der auf der rechten Seite sichtbare Judenstern und der linke rote Winkel (der „politische Winkel“ für politische Gegner) symbolisieren zwei unterschiedlichen Opfergruppen.

Unter einem Baum in unmittelbarer Nähe erinnert ein Gedenkstein an den Terroranschlag vom 2. November 2020, bei dem vier Menschen getötet und zahlreiche weitere schwer verletzt wurden. Das Blumenmeer, das dort von Trauernden hinterlassen wurde, bleibt unvergessen.

Wir setzten den Spaziergang fort und kamen vorbei am Archiv der Kultusgemeinde sowie am Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes.

Am Judenplatz beeindruckte uns das im Jahr 2000 errichtete Mahnmal für die jüdischen Opfer der Shoah von Rachel Whiteread. Ihr Werk, ein Betonquader mit nach außen gewendeten Bibliothekswänden und verschlossenen Türen ohne Klinken, steht für das verlorene Wissen und die ausgelöschten Leben. Bei der Errichtung stieß man auf Überreste der ersten Wiener Synagoge aus dem 12. Jahrhundert.

Am Weg lag auch das traditionsreiche Café Central, einem Ort „politischer Betätigung“ und einst Treffpunkt politischer Vordenker, darunter auch Leo Trotzki, der hier die Umsetzung seiner Visionen plante.

Leopold Figl und Ballhausplatz

Beim Denkmal an Leopold Figl, dem 1. Bundeskanzler und Gründervater der ÖVP wurde über sein Leben berichtet.

Leopold Figl begann als Vertreter der Heimwehr, einer autoritären Bewegung. Nach dem Anschluss Österreichs wurde er von den Nationalsozialisten verfolgt und verbrachte fünf Jahre im KZ Dachau. Diese Zeit prägte ihn tief und führte zu einem fundamentalen Wandel. Nach dem Krieg setzte er sich für die Demokratie und Österreichs Unabhängigkeit ein. Als erster Bundeskanzler der Zweiten Republik und Mitbegründer der ÖVP stabilisierte er das neue demokratische Österreich.

Der Spaziergang endete am Ballhausplatz, dem Zentrum der politischen Exekutive. Vor der Präsidentschaftskanzlei und dem Bundeskanzleramt erinnert ein großes „X“ an die Opfer der Militärjustiz – Deserteure, sogenannte „Wehrkraftzersetzer“ und jene, die den Dienst an der Waffe verweigerten. Die Stufenform lädt ein, darauf zu steigen. Die Inschrift „alone“ zwischen den Worten „all“ erweist jenen Respekt, die eine eigene Entscheidung trafen und sich der Fremdbestimmung widersetzten.

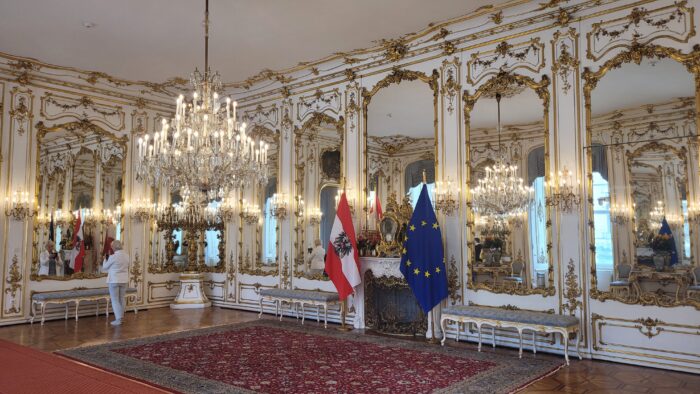

Über die Adlerstiege, erreichten wir dann wie alle anderen Staatsgäste, die hier zu Besuch sind, die Präsidentschaftskanzlei. Führungen hier sind die Ausnahme. Leider war der Bundespräsident zu diesem Zeitpunkt in der Mongolei (außerhalb der EU) unterwegs, erkennbar an der eingeholten Fahne vor dem Haus.

Dafür wandte sich der Bundespräsident in einem Video an uns. Er betonte darin, dass dieses Haus der Republik, also uns allen, gehört. (Die Räumlichkeiten sind übrigens von der Burghauptmannschaft angemietet.) Und somit erlaubten wir es uns, er uns unter dem Bildnis von Maria-Theresia in ihrem ehemaligen Schlafzimmer gemütlich zu machen. Übrigens weltweit dem einzigen Schlafzimmer, im dem auch Regierungsmitglieder angelobt werden.

Einblicke ins Bundeskanzleramt

Nach einem Mittagessen besuchten wir das Bundeskanzleramt, das an mehreren Standorten in Wien vertreten ist. Hier sind rund 1.000 Mitarbeiter beschäftigt, die sich unter anderem um die Digitalisierungsoffensive „ID Austria“, Familienagenden, den Integrationsfonds, Europafragen und den öffentlichen Dienst kümmern.

Jeden Mittwoch tagt hier in diesem Raum um 14 Uhr der Ministerrat – Je wichtiger der Teilnehmer (Bundeskanzler, Vizekanzler, alle Minister und Ministerinnen, evt. Staatssekretäre), desto näher sitzt er in der „Mitte“ des Ovals. „Der Erste unter Gleichen“ der Bundeskanzler sitzt – wenn er da ist – hier im Bild in der Mitte auf der Rückseite des Tisches. In den vergangenen 100 Jahren haben rund 600 Minister an diesem Tisch Platz genommen und die Geschicke Österreichs mitgestaltet.

Unmittelbar hinter dem Ministerratssaal befindet sich der Presseraum. Wir oft haben wir in der Corona-Zeit auf diese Tür geschaut und gewartet, bis der Bundeskanzler und seine Minister heraustreten und Neuerungen bekannt geben?

Diskussion mit Abgeordneten:

Perspektiven auf den Parlamentarismus

Am Abend diskutierten wir mit den Abgeordneten Andreas Hanger (ÖVP), Johannes Gasser (NEOS) und Paul Stich (SPÖ). Dabei wurde zunächst auf die vergleichsweise knappe Ressourcenausstattung österreichischer Parlamentarier hingewiesen: Diese reicht lediglich zur Finanzierung eines Mitarbeiters aus, während deutsche Abgeordnete über Mittel für bis zu sechs Mitarbeiter verfügen.

Die Abgeordneten erläuterten, dass das Parlament zwar grundsätzlich als Ort des politischen Streits konzipiert ist, jedoch zunehmend zur Bühne für mediale Inszenierungen wird. Debatten verlagern sich mehr in die Öffentlichkeit, während die eigentliche Aufgabe des Parlaments – die Kontrolle der Regierung – dabei oftmals zu kurz kommt. Die Abgeordneten betonten die Notwendigkeit, diese Kontrollrechte ernsthaft zu nutzen und nicht bloß für parteipolitische Botschaften zu instrumentalisieren. Ein weiterer Aspekt der Diskussion war die Arbeitsweise in einer Dreierkoalition. Im Unterschied zu Zweierkoalitionen erfordert diese Konstellation eine deutlich frühere und umfassendere Einbindung aller Partner, um tragfähige Beschlüsse zu ermöglichen. Dies stellt erhöhte Anforderungen an Kommunikation und Koordination.

Politischer Stadtspaziergang – Teil 2

Am dritten Tag, Dienstag, 27. Mai, begann der zweite Teil des Stadtspaziergangs. Am Schwedenplatz steht das Mahnmal gegen Krieg und Faschismus von Alfred Hrdlicka, das 1988 am Albertinaplatz errichtet wurde. Es umfasst unter anderem das „Tor der Gewalt“, das an die Opfer von Krieg und Faschismus erinnert, sowie den „Stein der Republik“ mit den ersten Worten der Unabhängigkeitserklärung Österreichs von 1945.

Am Heldenplatz schilderte Dr. Karl Heinz Hitlers Ansprache vom 15. März 1938, die den „Anschluss“ Österreichs markierte. Seither ist der Balkon des Neuen Burgflügels versperrt – niemand sprach jemals wieder von diesem Ort zu einer Menschenmenge. Ein Tabu, das bleibt.

Im Haus der Geschichte Österreich beschäftigten wir uns, aufgrund der Fülle des Angebots, nur mit den ersten beiden Räumen.

Diskussion mit Abgeordneten der Opposition

Am frühen Nachmittag führten wir ein Gespräch mit der Abgeordneten Nina Tomaselli. Sie berichtete, dass die Arbeit in Untersuchungsausschüssen mit einer hohen Belastung verbunden ist. Oft müssen dabei Tausende von Dokumenten gesichtet und bewertet werden. Diese Aufgabe wird durch spezialisierte Mitarbeiter unterstützt, die Informationen gezielt filtern und aufbereiten.

Tomaselli sprach auch über die Rolle des Parlaments. Sie betonte, dass Abgeordnete eigentlich im Zentrum der Arbeit stehen sollten, jedoch oft weniger sichtbar sind als die Regierungsbank, die in der medialen Darstellung dominiert. Im Vergleich dazu sei das Parlament in Deutschland selbstbewusster und besser ausgestattet.

Auf die Frage nach Korruption erklärte sie, dass Österreich aufgrund mehrerer großer Skandale einen schlechten Ruf habe. Korruption beginne oft mit kleinen Gefälligkeiten im Alltag, wie etwa der Bitte um einen Kinderbetreuungsplatz. Tomaselli unterstrich, dass Politik sich nicht um Einzelfälle kümmern, sondern gerechte Strukturen schaffen müsse!

Sie wies darauf hin, dass gute Politik oft unpopulär sei und dennoch überzeugend kommuniziert werden müsse. Auf unsere Frage nach dem Nutzen von Untersuchungsausschüssen sagte sie, dass diese viel bewegen könnten, etwa neue Transparenz- und Mediengesetze sowie Rücktritte politisch Verantwortlicher. Hinsichtlich möglicher Änderungen am Stiftungsrecht erklärte sie, dass sie nicht nachvollziehen könne, warum für Stiftungen andere Regeln gelten sollten.

Abschließend betonte Tomaselli, dass auch als Oppositionsparlamentarier noch viel erreicht werden könne – nur eben mit anderen Mitteln.

Abschluss im Parlament

Am letzten Tag, Mittwoch, 28. Mai, stand der Besuch des Parlaments auf dem Programm. Nach der umfassenden Generalsanierung entstand das „Demokratikum“ – ein frei zugänglicher Lern- und Begegnungsort, der Demokratie und parlamentarische Arbeit anschaulich vermittelt.

In der Säulenhalle, die durch einen Bombentreffer im Zweiten Weltkrieg beschädigt wurde – gut zu erkennen an den farblich abweichenden Säulen hinten rechts –, erreicht man von hier aus den Bundesversammlungssaal, den Bundesrat und den Nationalrat.

Im Sitzungssaal des Bundesrats – auf den Stühlen der FPÖ-MandatarInnen – sprachen wir über die Bedeutung und die Grenzen des Föderalismus. Wie viel Föderalismus braucht ein Land, wie viel ist zu viel?

Gemeinsamer Abschluss

Diese Bildungsreise hat uns die Strukturen und Abläufe der österreichischen Politik vermittelt. Von den Denkmälern, die an die Verbrechen der Vergangenheit erinnern, über die historischen Entwicklungen des Parlamentarismus bis zu aktuellen Diskussionen um parlamentarische Kontrolle, Ressourcenausstattung und Arbeitsweisen: Wir haben gesehen, wie komplex und vielschichtig politische Prozesse sind.

Darüber hinaus wurde uns klar, wie sehr sich historische Verantwortung und die gegenwärtigen politischen Herausforderungen sich überschneiden! Eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit demokratischen Grundsätzen ist für alle empfehlenswert. Politische Bildung erweist sich dabei als wichtiger Bestandteil.

Zum Abschluss unserer Reise versammelten sich die Tiroler Teilnehmer zu einem Gruppenfoto vor dem Pallas-Athene-Brunnen. Dieses Bild markierte nicht nur den Schlusspunkt unserer Bildungsreise, sondern auch den Höhepunkt einer intensiven Auseinandersetzung mit den Grundlagen und Herausforderungen unserer Demokratie.

Text und Fotos: Veronika Lamprecht

06.06.2025